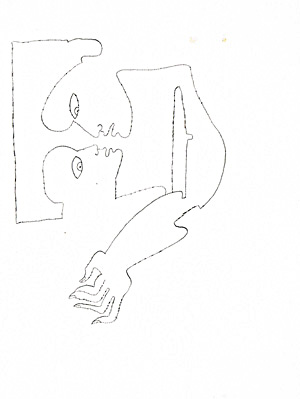

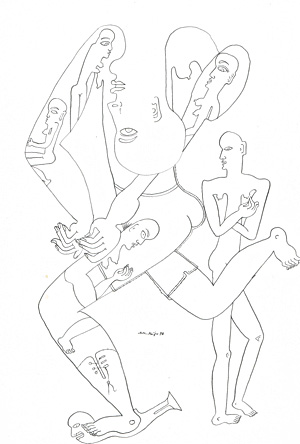

Bleistiftarbeiten

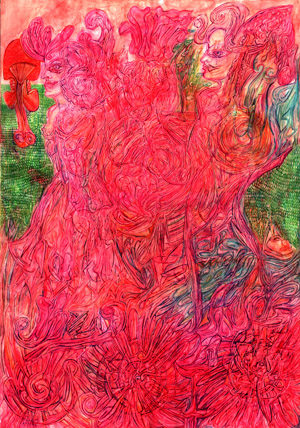

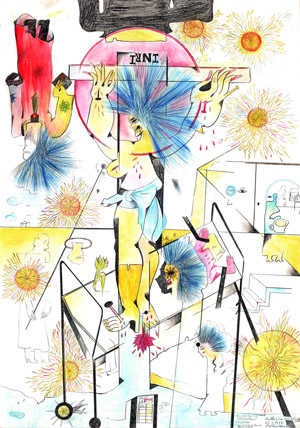

| 3 Farbstift-Arbeiten: | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Hans-Jürgen Döpp

Das gezeichnete Ich

|

|

- Zu den Zeichnungen von Martina Kügler –

In seinen „Spielregeln der Kunst“ beobachtet der

Schriftsteller Alain einen Pianisten beim Spiel, der dafür bekannt war, dem

Beethoven der letzten drei Sonaten ähnlich zu sein. „Er begann mit einem

rhythmisierten Tumult, der sozusagen das Material heranschaffte, das dann

geordnet und entwickelt wurde; und er endete mit jener verhaltenen Bewegung, in

der selbst die Pausen zu reden anfangen, der Rhythmus sich auflöst, die Zeit

entlassen wird und stillsteht“.

Vor allem Anfang steht das Tohuwabohu, das Chaos. Die

Schöpfung beginnt mit dem Nichts. Für den Künstler: das Nichts des leeren,

weißen Blattes.

Wiederholt sich nicht in jeder künstlerischen Kreation

der Schöpfungsakt? Wie der Gesang dem Geräusch, so entsteigt die Zeichnung dem

Chaos eines „Gekritzels“.

„Ich verzeichne das Papier“, bemerkte Martina Kügler zu

ihrem Arbeitsprozess. Am Anfang war der willkürliche Strich, der die Leere

vernichten soll. Das Nichts wird aufgeschreckt, attackiert die Spur eines

fremden Willens, und nur allzuleicht kann der Strich sich wieder ins Nichts

verlieren.

Eine zufällig aufs Papier gesetzte Linie ist es häufig,

die den Ausgangs-„punkt“ für Martina Küglers Zeichnungen bildet: eine

willkürliche Linie, die nichts als den Willen ausdrückt, sich gegen Chaos und

Leere zu behaupten. „Ich zerstöre erst einmal das Blatt“, kommentierte Martina

den Prozess ihres Zeichnens. Am Anfang steht ein negatorischer Akt: die Negation

des Nichts.

Doch allmählich verdichten sich die Linien zur

Figuration. Aus der anfänglichen Leere steigt eine Gestalt hervor: Ich und

Nicht-Ich sind geschieden. Für die Dauer eines Augenblickes kann die gezeichnete

Figur dem in seiner Einsamkeit schaffenden Künstler ein Gegenüber werden. „Wer

Figuren zeichnet“, so Martina, „dem fehlt das Gegenüber“. Doch wer sich derart

dessen bewusst ist, kann sich nichts vormachen.

Der Kampf gegen den horror vacui ist damit nicht

gewonnen. „Ich wehre mich gegen die Figur“, bemerkte Martina, „indem ich sie

wieder ausstreiche, ausradiere“.

Martinas Figuren kennen keine erstarrten Abgrenzungen.

Figuren überlagern und verdoppeln sich; Körperzonen kippen vom Konkaven ins

Konvexe. Die Geschlechter irritieren, sind nicht auf zwei Pole festgelegt. Innen

und Außen diffundieren beständig; Konturiertes entgrenzt sich wieder. Martinas

Lineatur schreibt keine Demarkationslinien fest: Beinahe kokett spielt sie mit

den Grenzen. Das sich abgrenzende Ich wird, kaum dass es im zeichnerischen

Schöpfungsakt entstanden ist, schon wieder von dem durchdrungen, von dem es sich

abgrenzte.

Ein tastendes Sich-Selbst-Vergewissern, das mit dem

Nicht-Identischen spielt. Entstehen und Auflösen der Gestalt, Individuierung und

Verschmelzung befinden sich in einem gleitenden Kontinuum. Nicht nur am Anfang:

auch am Ende droht das Nichts. Gewichtslos und flüchtig sind die Figurationen;

nichts Festes bindet sie mehr.

Der Betrachter ihrer Blätter bleibt mit dem horror vacui

konfrontiert. Nur wer diesem nicht gewachsen wäre, deckt das Nichts des weißen

Papiers mit handwerklichem Fleiß zu; überzeichnet das Blatt.

Martina Küglers Figuren, die dem undifferenzierten

Nichts entsteigen, sind schwerelos, als hätten sie das Gewicht der Welt

abgeworfen. Sie sind zeitlos, raum- und alterslos, geschlechtslos, - und damit

wieder dem verhaftet, dem sie entrinnen wollen.

Erlösung gibt es nicht: Der himmlische Goldgrund

gotischer Gemälde gerinnt bei ihr zur Materialität bröckelnder gelber Kreide.

Zeichnen ist, wie auch die Musik, eine Zeitkunst: Ihre

Entstehung vollzieht sich in der Dimension der Zeit. Das Musikstück ist

verklungen; die Zeichnung bewahrt die Erinnerungsspur einer verflossenen,

suchenden Bewegung.

Martinas Linien artikulieren sich im Legato, oft aber

auch im heftigen Staccato. Ihr Tempo: Andante ma non troppo, dann wieder ein

Adagio, das sich zum Allegro steigert. Manche Blätter verflüchtigen sich im

pianissimo, andere verschrecken durch ein forte gespieltes Glissando, in dem

wilde Regungen die Stille durchbrechen. Jede Zeichnung hat eine eigene

rhythmische Struktur.

In ihrer Jugend erlernte Martina das Geigenspielen.

Hören wir aus ihren Blättern Bagatellen heraus: leichte Stücke heiteren Inhalts;

oder Capriccios: Kompositionen mit oft wechselnden launigen Themen. Und dann

wieder: dissonante Klänge, Disharmonien, in denen sich eine Urlust am eigenen

Schmerz auszudrücken scheint.

Aisthesis heißt Wahrnehmung.

Martinas Zeichnungen zeigen ein Schauen mit geschlossenen Augen. Der Künstler

ist, wie Dürer sagte,

„inwendig voller Figur“. Für Martina Kügler

sind es keine Figuren, die von außen ins Auge eindringen: Es ist eine

Wahrnehmung nach innen. Ihre inwendigen Figuren, großäugig und nachtwandlerisch,

liegen in dem Kampf, der auch die alten Mythen hervorbrachte. Sie steigen aus

einem inneren Aufruhr hervor, siegen über ihn, indem sie für kurze Zeit zur

reinen Melodie werden, um dann wieder ins Chaos eines ekstatischen Linientaumels

einzugehen.

Die Balance ist stets bedroht. Wenn wir vor ihren

Bildern kurz den Atem anhalten, gar uns irritiert und bedroht fühlen, dann haben

wir sie vielleicht ein wenig verstanden. Denn der Urgrund, aus dem diese Bilder

aufsteigen, ist der gemeinsame Urgrund von uns allen.

In ihrer reinsten, abstraktesten Form führt die Linie

wieder zurück ins Leere, die vor aller Schöpfung war, so wie die Musik, die sich

aus dem Chaos herausschälte, die Tendenz hat, sich wieder in Aufruhr und Tumult

zu verlieren. Wenn sie nicht im unartikulierten Schrei verhallt. Die Negation in

ihrer radikalsten Konsequenz ist – das Nichts.

Was Adorno von den Figuren Becketts sagte, gilt ebenso

auch für die Martina Küglers:

„Diese Stümpfe von Menschen, also diese Menschen, die

eigentlich ihr Ich verloren haben, die sind eben wirklich die Produkte der Welt,

in der wir leben. Es ist nicht der Beckett, der aus irgendwelchen spekulativen

Gründen reduziert; sondern er ist, um es sehr pointiert zu sagen, er ist

realistisch insofern, als er in diesen Gestalten, die zugleich nur noch Stümpfe

und etwas allgemeines sind, der genaue Interpret dessen ist, wozu die einzelnen

Menschen als bloße Funktionen des universalen gesellschaftlichen Zusammenhangs

werden“.

Das unerträgliche Gewicht der Welt höhlt die Individuen

aus. Wie auch Becketts Gestalten, so neigen auch die Martinas zum Verstummen.

Ihre Instabilität gibt einen Ausblick auf die Instabilität der Welt.

„....nur zwei Dinge, die bleiben:

Die Leere und das gezeichnete Ich“. (G.Benn)